|

司法困境与解纷出路: 诉讼与非诉讼衔接机制试点改革论析

——以S省P县法院为实证分析样本

时间:2014-07-03 11:31:45 作者:李银辉 唐嘉君 谢宏魁 来源:四川省高级人民法院

我国正处于社会转型期,市场化、城市化、工业化的结构性调整与大量不稳定因素相伴,矛盾纠纷的爆炸式增长,使得我国法院系统的审判工作面临巨大挑战。面对日益严峻的司法困境,S省P县法院以从2012年被最高人民法院确定为诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制改革试点法院为契机,搭建矛盾纠纷多元化解平台,运用诉讼之强制性与非诉讼之和谐性的混合优势,完善差异化解纷途径的无缝对接,促使矛盾纠纷以更加便捷、经济、高效的途径得到解决。 一、现象与根源:对传统矛盾纠纷多元化解模式的重新审视 (一)现实状况的呈现 1.诉讼解纷疲于应对。随着我国法治建设的不断深入,公民法治意识的不断提升,人们在自我解决纠纷失败的情况下,就会将纠纷提交至法院处理,希望一断于法以定分止争。面对汹涌而来的矛盾纠纷,法院囿于司法资源的稀缺性,其能提供的司法服务不能满足广大群众的诉求,纠纷不能及时消弭,司法陷入“诉讼井喷”的浪潮之中疲于应对。同时,法官面临巨大的工作压力,在案件处理上难以尽善尽美,群众的满意度也不高。以S省P县法院为例,2010年民事质效核心指标值及排名在全市20个基层法院排名均靠后。(详见表一)。

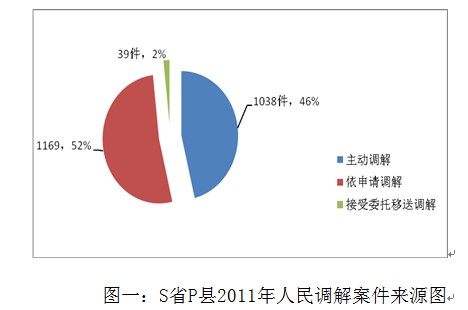

2.非诉解纷功效弱化。在诉讼案件逐年递增的情况下,调解、仲裁等非诉讼的纠纷解决能力却呈现急剧下降的趋势,这就形成了法院门庭若市、积案居高不下,调解、仲裁机关却资源闲置、门可罗雀的冰火两重天场景。以人民调解为例,根据《2012年中国统计年鉴》的数据显示,2012年人民调解委员会81.1万个,调解人员433.6万人,调解民间纠纷量894万件,人均为2.07件;与此相比较2012年全国法官19.7万人,审执结案件量为1239.7万件,人均62.9件。人民调解与法院解纷相比较,人数是法官的22倍,调处纠纷量却只占法院案件量的72.11%,人均处理纠纷量只占法院法官人均办案量的3.29%。人民调解调处纠纷的功能未得到充分发挥,而这只是非诉解纷途径弱化的一个缩影。 3.诉讼与非诉讼联动不强。现阶段诉讼与非诉讼解纷机制由于衔接不畅,程序交叉重叠,联动效果差,解纷资源浪费严重。以诉非衔接改革试点前的S省P县法院为例,2011年S省P县人民调解委员会接受委托调解39件,占其调解总数的1.7%,接收委托调解案件比重很低;S省P县法院人民法庭共受理确认的人民调解协议案件8件,占人民调解委员会调解案件总数的0.36%(参见图一)。人民调解和司法调解的联动效果不好,存在单向平行、各自独立的缺陷。

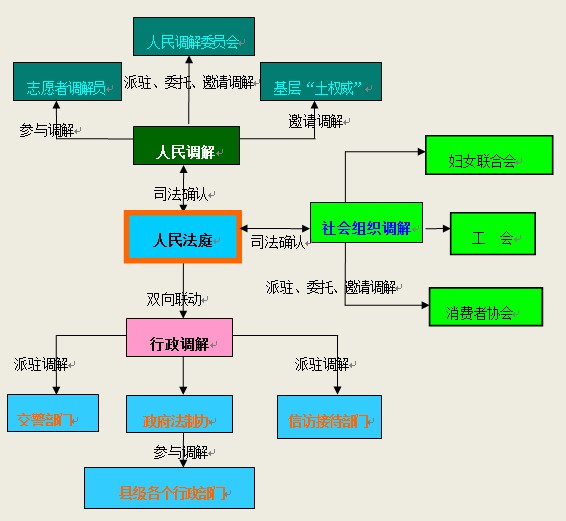

4.诉讼解纷司法成本耗用较多。诉讼与非诉解纷途径相比,虽然具有诸多优势,但诉讼也存在一定的司法成本耗用。首先,办案成本耗用。一方面当事人须向法院缴纳诉讼费用,另一方面法院本身也耗用一定的办案成本费用,如打印费、交通费等。其次,时间成本耗用。以S省P县法院为例,2010年S省P县法院适用简易程序审结民事案件1728件,平均审理时间为42.8天;适用普通程序审结民事案件186件,平均审理时间为91.6天,案件的审理期限较长。最后,纠纷实质性解决存隐忧。当前执行难一直是纠纷实质性解决的重要瓶颈。正如日本学者棚濑孝雄所说:“在讨论审判所应有的作用时不能无视成本问题,因为无论审判能够怎样完美地实现正义,如果付出的代价过于昂贵,则人们往往只能放弃通过审判来实现正义的希望。” (二)深究问题产生的根源 1.诉讼作为“最后一道防线”,反而异化成为“第一道防线或者惟一一道防线”。近年来,大量矛盾纠纷涌向法院,一些地方基层法院不足百人,而一年处理的案件竟达上万起,甚至几万起,作为纠纷解决机制最后一道防线的法院俨然冲到了第一线。案多人少的矛盾突出,由此,可能引发的法官流失,案件审判质量不高,法院不堪重负,或者由于案件处理质效不高使法院成为社会谴责的对象,进一步损害司法公信力和司法权威。这种现象在最高人民法院与中央人民政府最近几年的人大报告通过率的比较中可以看出端倪。最高人民法院2008年至2012年的人大报告平均通过率为77.75%,中央人民政府的人大报告平均通过率为96.53%,相比较平均通过率法院比政府低18.78个百分点。当然,当事人诉诸法院之权利作为一种宪法权利,是不得以任何形式剥夺的,但这并不意味着法院垄断纠纷,相反法院应坚持“穷尽救济”原则,保障司法成为最后救济手段的同时,要让当事人知道诉讼不只是惟一的解决纠纷手段,而且也不一定是最圆满的救济手段。 2.解纷渠道未遵循纠纷规律。就矛盾纠纷自身的规律而言其构成存在着相应的差异,会因本身构成的不同呈现出不同的层次。比如经济纠纷有小额、大额和巨额之分,人身伤害有十级伤残之分,与之相对应的解决纠纷的途径也应当有层次之分。如果对大小不一、难易不等的各种纠纷不加区别、整齐划一地适用诉讼解纷方式,势必造成司法资源的巨大浪费和不堪重负。同时,司法手段以国家强制力为后盾,处理纠纷时强度较大,不是解决轻微矛盾的最佳方式,容易产生副作用:如案结事不了、事了人不和,甚至激化矛盾等。就像人生病一样,每次头疼脑热的小病都用抗生素这种猛药,对人的身体反而有很大损害。但现实的情形是,矛盾纠纷不加区分的大量涌入法院,“一元钱诉讼”、“赌气诉讼”不断出现,解纷渠道没有遵循纠纷本身的规律。 3.基层法院尤其是其人民法庭没有发挥矛盾化解的基础性作用。根据2011《中国法律年鉴》的统计数据,全国共有高级法院30余个,中级法院400余个,基层法院3000多个,基层人民法庭12000个;就法官人数而言,30万名法官及其工作人员中有六分之五的人员在基层法院和基层人民法庭。无论是从人民法庭设置的数量、配置的法官人数,还是覆盖乡镇的服务半径,人民法庭理应成为“基层中的基层、基础中的基础”,发挥其化解矛盾纠纷的基础性作用。但现实却是,人民法庭在矛盾纠纷化解中处于补充性和附属性地位。在1993年最高人民法院工作报告中指出,人民法庭承担全国80%左右的民事案件、部分经济案件和刑事自诉案件的审判任务;1999年至2005年,人民法庭共依法审结一审案件12939822件,占全国法院一审审结案件总数的40.81%;2009年人民法庭共依法审结各类案件235 万件,占全国法院一审结案总数的35.22%。人民法庭审结案件占案件总量的比重不断下降,在一定程度上说明人民法庭没有发挥其化解矛盾的基础性作用。 4.解纷渠道各自为政,缺乏联动理念。就基层人民法院(包括其人民法庭)人民调解委员会的关系而言,目前,人民法院对人民调解委员会的指导已经由传统的工作指导向人民调解委员会调解民间纠纷案件的业务指导转变。在纠纷解决方面也已经由传统的各自为政不相往来向诉讼与非诉讼相衔接的多元化纠纷解决机制的转变。人民法院对人民调解委员会的指导,也应适应这种转变。如果仍然将人民法院指导人民调解委员会的职能定位于传统狭隘的单向指导就与当前的形势不相适应。 此外,就人民法院与行政调解、社会组织调解关系而言,随着社会经济的发展,新类型、专业性强的案件不断涌现,由于法律自身的滞后性和局限性,法律不可能完全调整社会生活的各个方面,尤其是在法律规定已经不符合社会发展现状,或者特殊个案与既有法律产生强烈冲突时,这就需要司法机关与行政机关和社会自治组织联动协同,打破各自为政的僵局,将情、理、法融合到纠纷化解的过程中,形成解纷的合力。 二、途径与方法:构建以人民法庭为核心的纠纷联动化解新机制 (一)S省P县法院的总体构想 面对着矛盾纠纷争相涌入法院,法官由于工作压力大而不堪重负,民众由于不能及时有效化解纠纷而表示不满的现实困境,S省P县法院以诉非衔接改革试点为契机,将司法力量重心下移,充分发挥人民法庭深入基层、覆盖面广、了解社情民意等优势,探索构建以人民法庭为中心,行政部门、人民调解委员会、社会组织共同参与的“1+X”纠纷联动化解模式,形成了矛盾纠纷多元化解的新格局。(见图二)

图二:人民法庭纠纷联动化解总体构想图 (二)具体路径及措施 S省P县法院关于纠纷联动化解的具体实现路径和措施,总结起来就是“一二三四五”纠纷联动化解工作法:即建立一个对接机构体系、培育两支调解队伍、联动三方有效衔接、深化四项推进机制、打造五大工作平台。 1.建立“一心五点”的诉调对接机构。即建立诉调对接中心。在S省P县法院设立诉调对接中心,配套五个点即在五个人民法庭设立诉调对接办公室,由“县矛盾纠纷大调解协调中心”统一安排人民调解、行政调解、社会调解相关职能单位派员入驻,分类衔接处理矛盾纠纷,实现诉讼与非诉讼解纷渠道的无缝对接。通过非诉调解成功的,可就地向法庭申请进行司法确认;调解不成的,及时分流到法院进行司法调解或者审判。 2.培育两支调解员队伍。即特邀调解员和聘任调解员两支队伍。特邀调解员在各人民调解组织、乡镇司法所、人民陪审员及有关行业中选聘,根据具体案情的需要,灵活选择特邀调解对象;聘任调解员常驻各个法庭调解室,负责引导民事调解工作,接受法庭委托开展庭前调解,协助法官开展案件调解、协调、和解工作。人民法庭通过业务指导、以案代训、以案代会、专题讲座等形式对特邀调解员和聘任调解员进行定期或者不定期的培训。 3.法庭联动三方有效衔接。即人民法庭联动衔接人民调解、行政调解和行业调解。S省P县法院与司法局、政府办、工会、妇联等分别会签了诉调对接机制化解矛盾纠纷的实施意见,出台了《诉调对接工作流程》,规范了诉调衔接的工作流程及工作规则。人民法庭与人民调解、行政调解和行业调解组织之间,通过建联络员制度、矛盾纠纷信息通报制度,委托收案、调解和邀请协助调解制度、调解员指导和培训制度、依法确认非诉调解协议效力等工作制度,建立了法庭联调联动的长效机制。 4.深化四项推进机制。即建立科学合理的诉前分流机制、“二三二”立案疏导机制、专职调解机制、适当后伸的庭前调解机制。通过法庭诉讼服务分中心,针对不同的案件情形,分别进行委托调解、邀请调解、委派调解,并根据矛盾纠纷高发于村镇基层这一现实,将诉前调解重心逐渐下移,由诉讼服务中心向各人民法庭分中心派驻调解经验丰富、群众威信高、业务能力强的调解法官,专职负责各人民法庭的诉前调解工作,同时邀请当地德高望众的“土权威”参与调解。由此,当事人不仅可以到临近的人民法庭申请立案,还可以直接在人民法庭接受诉前调解,既方便了群众,又有利于将纠纷化解在基层、消解在诉前。 5.打造五大工作平台。即开发诉调对接网上办事平台、搭建劳动争议纠纷诉非衔接平台、构筑婚姻家庭纠纷诉调对接平台、建立交通事故巡回审判平台、设立信访接待巡回审判平台。通过工作平台的搭建,更好的实现诉非衔接工作的畅通化、专业化和高效化。 三、成效与展望:纠纷联动化解的效果评价 (一)纠纷联动化解显成效 通过诉非衔接试点机制改革,2012年S省P县法院确认人民调解协议数50件,诉前委托调解案件数1090件(成功数449件),邀请调解数768件(成功数270件)。行政案件结案36件,其中撤诉23件,调撤率63.9%。执行案件结案1200件,和解288件,自动履行404件。刑附民结案44件,其中调解23件,撤诉19件,调撤率95.5%。共调解物业管理、房地产和劳动争议纠纷等集团诉讼案件18起280件,涉及当事人近千名,集团诉讼调撤率高达92.8%。总结起来,有以下几个方面的成效: 1.降低诉讼成本,减少当事人诉累。通过构建矛盾纠纷多元化解平台,使得当事人不再单一依靠司法这一解纷途径,通过人民调解、行政调解、社会组织调解等渠道方便、快捷的将矛盾纠纷化解在诉讼前。大量法律关系明确、矛盾纠纷对抗性不强的案件通过非诉讼方式得到快速处理,有效避免当事人之间及当事人与法院之间不必要的对抗,缩短诉讼周期,节省当事人的精力、物力,减少诉累。 2.提高了矛盾纠纷化解效率,减轻了法官负担。通过转变原来关门办案、单一化解的理念,充分合理利用社会各界资源,形成纠纷联动化解的合力,实现纠纷的源头治理。同时做好司法调解与人民调解、行政调解、社会组织调解的无缝衔接,实现“喊得应、交得出、调得成”。切实减轻法官的审判压力,确保人民法院审判效率的提升。P县法院人民法庭审理案件的平均时间为34.7天,比改革试点前的42.8天缩短了8.1天;平均审理时间与审限比为38.56%,同比改革试点前的47.6%降低了9.04个百分点。审理案件的效率大大提升,切实减轻了法官的办案压力。 3.人民法庭成为连接整合ADR的桥梁纽带。我国目前已经建立起来多种纠纷解决机制,包括传统的人民调解、现代型的仲裁和其他不同类型的非诉纠纷解决方式等等,就非诉纠纷解决机制的种类上看,可谓是“ADR先进国”。然而,问题在于包括人民调解与法院诉讼在内的各种纠纷解决机制之间未形成一个功能互补和程序街接的有机体系。S省P县法院通过协助调解和委托调解等方式,构建了一个基层组织与人民法院沟通和互动的平台, 在法院的周围组织培植多种形式的纠纷解决机制,构造出一个各种纠纷解决方式之间统一协调、良性互动、功能互补、程序街接的有机系统。一方面,把大量的一般性矛盾和纠纷化解在基层,实现了矛盾不上交、不激化,有力地维护了社会的稳定。另一方面,协助法院进行调解、接受法院委托进行调解的准司法实践提高了人民调解等基层组织工作人员的法律素养,锻炼和增强了他们处理纠纷、解决矛盾的能力,实现效益的最大化和纠纷解决方式的多元化。 (二)前景展望:诉非衔接机制对我国基层社会治理的深远影响 通过纠纷联动化解机制的构建,充分发挥公力救济、社会救济、私力救济三大民事纠纷解决途径的优势,通过实现人民法院与其他解纷主体的优势互补,促进强制性的司法权力与自治性的公民权力的合力协作,以达到高效分流案件、彻底消弭纠纷的效果。 1.形成治理社会的“第三场域”。当矛盾纠纷发生时,当事人可以选择进入某个恰当解纷程序的大门,而不是仅有一个通往法院的“门户”,这些大门可能被贴上“仲裁”、“人民调解”、“行政调解”、“社会组织调解”、“行业协会调解”、“村社自治组织调解”以及“诉讼评估”等标签。通过司法的确认、诉与非诉有机衔接和相互融通,树立非诉组织的权威性和公信力,运用司法力量助推社会组织逐渐成长,最终使得社会组织,具备自身造血功能,使之成为独立的治理社会的重要力量。按照学者黄宗智研究观点认为,在国家法典与民间的非正式调解的习惯法之间有一个相对独立的中间状态,他把这个状态称之为第三领域(the third realm),类似于西方社会学理论中的社会中间层概念。法庭通过纠纷联动化解,形成诉讼与非诉讼衔接治理基层社会的第三场域。 2.形成社会治理模式的正三角形结构。通过纠纷联动化解机制的构建,使得社会矛盾按照相应的等级与之匹配相应的渠道予以分流解决:大量的轻微纠纷由人民调解、基层自治组织调解解决;轻微伤害由行政调解、社会组织调解;矛盾纠纷升级则由司法调解;极少量矛盾纠纷尖锐到无法调解的,则由司法审判解决。人民法院通过对一些不易调解、疑难复杂案件的审判,从社会管理顶层上影响和指导社会矛盾化解的导向。这样就呈现出矛盾纠纷化解的良性正三角形结构,由于正三角形具有稳定性,这样社会的治理模式才是稳固的。(见图三)

免责声明:

① 凡本网注明“中国审判杂志社”的作品,版权均属于中国审判杂志社,未经本网书面授权不得转载、摘编和使用。已经本网书面授权使用本网作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国审判杂志社”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ② 凡本网注明“来源:XXX(非中国审判杂志社)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。 ③ 如因作品内容、版权或其他问题需要同中国审判杂志社联系的,请于文章发布后的30日内进行。 |

打印

打印

京公网安备 11010102006485号

京公网安备 11010102006485号